Découvrez Comment Moi, Christiane F. ..13 Ans Droguée Et Prostituée Musique a Bouleversé Les Mentalités Sur La Drogue Et Influencé La Perception De La Jeunesse En France.

**l’évolution De La Perception De La Drogue** Comment Le Film a Changé Les Mentalités.

- Les Stéréotypes : Comment Le Cinéma a Façonné L’image Des Drogues

- Le Rôle Historique Du Cinéma Dans Les Débats Sociétaux

- Des Films Emblématiques Qui Ont Changé Les Perceptions

- La Représentation Des Toxicomanes : Entre Réalité Et Fiction

- L’impact Des Documentaires Sur La Culture De La Drogue

- L’évolution Des Messages : Sensibilisation Ou Glorification ?

Les Stéréotypes : Comment Le Cinéma a Façonné L’image Des Drogues

Le cinéma a joué un rôle déterminant dans la construction de l’image des drogues au fil des décennies. Les premiers films, souvent influencés par des stéréotypes, présentaient fréquemment les consommateurs de substances comme des junkies déshumanisés, plongés dans une spirale de débauche et de violence. Ces représentations, à la fois exagérées et simplistes, ont contribué à forger une perception négative des drogues et de ceux qui en consomment. À cette époque, les films ne faisaient pas la différence entre l’usage récréatif et la toxicomanie; ainsi, une soirée festive se transformait rapidement en un dramatique “Pharm Party”. Les spectateurs, influencés par ce récit, ont souvent généré une stigmatisation autour des toxicomanes, les considérant comme des individus à éviter à tout prix.

Dans les années suivantes, de nombreux films ont tenté de rompre avec ces clichés en offrant une vision plus nuancée des drogues et de leurs effets. Des œuvres comme “Trainspotting” et “Requiem for a Dream” ont permis d’explorer la complexité du sujet, mettant en lumière la lutte interne des personnages face à leurs démons. Ces films ont commencé à introduire des termes spécifiques de l’usage médical et récréatif, tels que les “Happy Pills” et les “Zombie Pills”, rendant le public conscient des différentes facettes de la consommation de drogues. La réalité des vies brisées par des “pill mills” a ouvert un dialogue sur la nécessité de comprendre plutôt que de juger.

Toutefois, malgré ces avancées, certains films continuent de perpétuer des narratives caricaturales. Le cinéma a ce pouvoir de captiver et, par conséquent, créer des perceptions durables. Les stéréotypes véhiculés par certaines productions cinématographiques ne peuvent être ignorés, car ils façonnent souvent les attitudes des spectateurs envers les utilisateurs de drogues. La représentation des drogues à l’écran n’est pas seulement un reflet de la société, mais aussi un moteur de changement, capable de sensibiliser le public ou, au contraire, de glorifier des comportements destructeurs. Ce dualisme demeure un sujet de débat, illustrant à quel point il est essentiel d’adopter une approche critique face à ce que l’on voit à l’écran.

| Éléments | Impact |

|---|---|

| Stereotyping de toxicomanes | Stigmatisation et peur |

| Diversité des représentations | Compréhension accrue |

| Perceptions culturelles du cinéma | Changement de mentalité |

Le Rôle Historique Du Cinéma Dans Les Débats Sociétaux

Depuis des décennies, le cinéma a été un miroir reflétant les préoccupations sociétales, en particulier sur la thématique de la drogue. Les films ont largement contribué à façonner les débats autour de la consommation de substances, oscillant entre la sensibilisation et la stigmatisation des utilisateurs. L’évolution des scénarios, passant de simples récits à des explorations profondes des luttes individuelles, a eu un impact puissant sur la perception publique. Par exemple, des œuvres telles que *Trainspotting* ou *Requiem for a Dream* exposent la dureté des dépendances tout en abordant les enjeux sociétaux autour des « happy pills » et des pratiques de prescription.

À travers les décennies, le cinéma a aussi joué un rôle éducatif en s’attaquant à des questions d’importance publique. Les documentaires comme *The Prescription Thugs* mettent en évidence les dérives des médecins tels que les « candy man » qui prescrivent sans discernement. Ces récits ont déclenché des débats sur la responsabilité des professionnels de santé et leur influence sur l’épidémie de consommation des médicaments. En touchant à des sujets sensibles, le cinéma ouvre la voie à une discussions sérieuses sur les politiques de santé et les choix individuels.

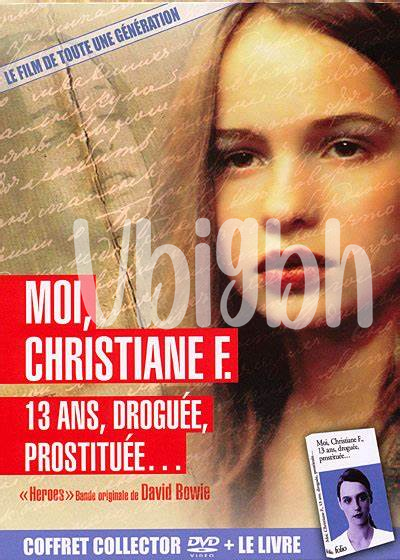

Les films emblématiques ne se contentent pas d’explorer la toxicomanie; ils questionnent également les structures sociétales qui la nourrissent. Lors de la représentation de personnages comme « moi christiane f. ..13 ans droguée et prostituée musique », les réalisateurs soulignent la tragédie des vies brisées par l’addiction, réveillant une empathie collective qui défie les stéréotypes préexistants. Les récits fictifs deviennent alors des plateformes pour déconstruire les préjugés et favoriser une compréhension plus humaine des défis liés à la drogue.

En outre, le langage cinématographique joue un rôle essentiel dans ces représentations. Des termes techniques et des argots comme « pill mill » et « narcs » font leur apparition, rendant palpable la réalité complexe de la toxicomanie. L’évolution du contenu cinématographique a non seulement permis une plus grande accessibilité de ces discours, mais a aussi servi de catalyseur pour des mouvements de réforme. Les productions cinématographiques continuent donc de jouer un rôle crucial dans la façon dont la société perçoit et traite les questions de drogue.

Des Films Emblématiques Qui Ont Changé Les Perceptions

Certaines œuvres cinématographiques ont profondément remanié notre vision de la culture des drogues. Dans les années 1980, le film « moi christianne f. .. 13 ans droguée et prostituée » a non seulement révélé la dure réalité de la toxicomanie, mais il a également perpétué une image puissante des conséquences dévastatrices de la consommation de drogues chez les jeunes. Ce film, empreint d’une mélodie poignante, a attiré l’attention du public et l’a forcé à faire face à des problèmes sociétaux ignorés. En exposant l’intimité des souffrances de Christine, il a humanisé le combat contre la toxicomanie.

Au fil des ans, d’autres films ont également contribué à façonner la perception du public sur les sociétés de consommation de substances. Des œuvres comme « Trainspotting » ont présenté les héros en tant que jeunes désenchantés à la recherche d’évasion, tandis que des films comme « Requiem for a Dream » ont mis en lumière la spirale descendante et tragique de la dépendance. Ces récits dramatiques, d’un réalisme frappant, ont encouragé une réflexion sur le rôle du système de santé et l’accès aux traitements, soulevant des questions sur le traçage de prescriptions ou la facilité à obtenir des narcotiques via des « pill mills ».

Les documentaires, tels que « The OxyContin Express », montrent comment certaines régions ont succombé aux opioïdes. Ils abordent le phénomène des « Pharm Parties » où des jeunes échangent des prescriptions pour vivre un moment de plaisir. Par le biais de témoignages réalistes, ils ont pu sensibiliser le public à la consommation croissante de médicaments d’ordonnance et ses implications tragiques.

En définitive, ces films emblématiques, en abordant la consommation de drogues sous différents angles, ont incité des générations à revisiter leurs préjugés et leurs croyances sur ce fléau. Ils ont, à leur manière, ouvert le débat sur un sujet souvent tabou et encourage la société à se confronter à la réalité d’une épidémie qui persiste dans nos rues.

La Représentation Des Toxicomanes : Entre Réalité Et Fiction

La représentation des toxicomanes au cinéma oscille souvent entre réalité et fiction, créant des images parfois stéréotypées. Les films comme “Moi, Christiane F.” illustrent la trajectoire tragique d’une jeune fille de 13 ans se retrouvant droguée et prostituée. Ce portrait poignant nous plonge dans un univers où la musique résonne comme un écho de la douleur et de la désillusion. Désormais, ces récits soulignent les vérités cachées de la dépendance, bien au-delà de la simple glorification du mode de vie des toxicomanes.

Historiquement, le cinéma a joué un rôle crucial dans la façon dont la société perçoit l’usage de substances. Cependant, la frontière entre l’authenticité des histoires et la dramatisation des personnages est souvent floue. Des films qui présentent des “Junkie’s Itch” et l’envoutement par les “Happy Pills” rendent visible la lutte contre les drogues, mais aussi leurs effets dévastateurs sur la vie des individus. Ces images ne sont pas juste des divertissements; elles suscitent des discussions et influencent les perceptions sociétales sur les toxicomanes.

Dans certaines productions, les personnages sont souvent caricaturés, réduits à des stéréotypes. Pourtant, ces représentations peuvent aussi servir à éveiller les consciences. Par exemple, alors que des “Candyman” cautionnent la prescription facile de médicaments, le cinéma ouvre une fenêtre sur des réalités difficiles et des souffrances humaines, questionnant ainsi la responsabilité sociale des médecins et de la “Pharm Party” qui s’organisent autour des échanges de médicaments.

Enfin, bien que le monde du cinéma puisse parfois exacerber les mythes liés à la drogue, il a aussi la capacité de dévoiler des vérités complexes. La représentation des toxicomanes devrait encourager une réflexion plus profonde sur la stigmatisation et l’empathie. En fin de compte, l’objectif est de entender leur combat et de reconnaitre les conséquences tragiques que la dépendance peut engendrer.

L’impact Des Documentaires Sur La Culture De La Drogue

Les documentaires sur la culture de la drogue ont transformé notre compréhension collective des enjeux liés à la toxicomanie. L’exemple emblématique de “Moi, Christiane F., 13 ans, droguée et prostituée” illustre comment des récits réels ouvrent la porte à des réflexions profondes sur les conséquences de l’addiction. Ce témoignage, à la fois bouleversant et éducatif, offre une vision poignante des défis auxquels font face les jeunes, souvent pris au piège d’un environnement qui glamourise la consommation de substances. En plongeant dans les ténèbres de ces expériences, les documentaires contribuent à déstigmatiser la dépendance tout en montrant les vérités brutales derrière l’usage de drogues.

L’impact de ces productions va au-delà du simple divertissement. Grâce à leur capacité à créer de l’empathie, ils amènent les spectateurs à réfléchir sur la société et ses responsabilités. Par exemple, ils mettent souvent en lumière des phénomènes tels que les “Pharm Parties”, où les jeunes échangent des médicaments prescrits, soulignant l’accessibilité des substances et les dangers qui y sont associés. Cela aide à déconstruire les stéréotypes qui entourent les consommateurs de drogue, montrant que tous n’ont pas choisi ce parcours, mais qu’ils peuvent tomber dedans à cause de divers facteurs, souvent indépendants de leur volonté.

Enfin, les documentaires offrent également des perspectives de réhabilitation, montrant que la guérison est possible. En présentant des histoires de reprise en main et des stratégies de traitement, comme le soutien communautaire et l’amélioration des structures de santé, ces films ouvrent la voie à une conversation plus large sur la prévention et l’accompagnement. En ce sens, ces films jouent un rôle essentiel dans l’évolution des mentalités, nous incitant à avoir une vue plus nuancée sur l’usage de drogues et leurs conséquences.

| Categorie | Exemples |

|---|---|

| Documentaires | Moi, Christiane F.; Restreindre la crise des opioïdes |

| Thèmes | Conséquences de la dépendance; Stigmatisation; Réhabilitation |

L’évolution Des Messages : Sensibilisation Ou Glorification ?

Au fil des décennies, le cinéma a évolué, tout comme les messages qu’il véhicule sur la drogue. Dans les années passées, beaucoup de films glorifiaient l’usage de substances, en présentant des personnages charismatiques drogués, souvent en quête de sensations fortes. Ce phénomène a non solo romantisé la consommation, mais a aussi créé des stéréotypes autour des “junkies”, les rendant parfois presque héroïques. Les scènes de fêtes, où les “Pharm Parties” se déroulent en toute insouciance, envoyaient un message attractif sur le plaisir immédiat que pouvaient apporter certaines drogues.

Cependant, à mesure que le débat sociétal sur la santé mentale et les addictions a mûri, le cinéma a commencé à adopter une approche plus réfléchie. Des films récents, tout en abordant le thème de la toxicomanie, se sont concentrés sur les conséquences dévastatrices de cette dépendance. Ces œuvres soulignent les luttes quotidiennes des personnes affectées, transformant l’image du “Candyman” en un professionnel souvent incompétent et dangereux, prêt à prescrire sans aucune considération pour les effets secondaires. Cela permet de mettre en avant la réalité brutale à laquelle font face nombre de personnes, loin des fantasmes de la consommation.

Les documentaires, par exemple, ont joué un rôle crucial dans cette transformation. En présentant des témoignages de vie réelle et des données scientifiques, ils offrent une vision critique et éducative, abusant de l’illusion creatrice que des films de fiction proposent souvent. Des récits authentiques sur la “Zombie Pills” et les “Speed” montrent non seulement les impacts physiques, mais aussi les répercussions émotionnelles de ces substances, désamorçant ainsi la glorification.

Aujourd’hui, il est indéniable que la sensibilité autour de ces messages a changé. De plus en plus, les films cherchent à éduquer le public plutôt qu’à séduire. La question qui demeure, toutefois, est de savoir si cette sensibilisation est suffisante pour changer nos perceptions ancrées depuis longtemps la, ou si le glamour de l’usage persistera à travers certaines narrations. L’engagement du cinéma dans le domaine de la drogue est désormais un reflet de notre société, oscillant entre l’éducation et la célébration du divertissement.